Beyond the Scientific Way

Belajar Bersikap Tepat di saat Perayaan Natal

Saturday, December 29th, 2012Sejak kecil saya hidup di lingkungan keluarga yang relatif taat beragama Islam. Namun rumah kami dikelilingi tetangga non muslim. Persis di sebelah kiri rumah kami seorang Tionghoa Kristen pedagang telor. Sebelah kirinya lagi salon, lalu pabrik kue, semua milik Tionghoa kristen juga. Di depan rumah kami (di seberang jalan) juga dua rumah Tionghoa Kristen, salah satunya punya halaman yang sangat luas. Sedang persis di sebelah kanan rumah kami sebenarnya orang Jawa muslim, tetapi separuh rumahnya, justru yang utama, disewakan pada suami istri dokter yang juga Tionghoa kristen. Jadinya, tiap hari Natal, dan juga tiap tahun baru Imlek, banyak aneka makanan mengalir ke rumah kami. Biasanya sih berupa kue atau agar-agar atau buah-buahan. Tetangga-tetangga kami yang Tionghoa kristen itu baik-baik. Mereka tidak pernah mengirim makanan yang patut diduga ada unsur keharamannya. Dan mereka juga tidak pernah mempersoalkan, bahwa keluarga kami tidak pernah mengucapkan selamat Natal pada mereka, apalagi ikut merayakan Natal bersama mereka. Yang jelas, setiap mereka merayakan Natal, wajah kami tidak pernah berubah jadi cemberut. Lha kan memang hak mereka. Dan soal makanan itu, mungkin mereka hanya membalas kebiasaan kami mengirim ketupat dan opor setiap lebaran Iedul Fitri, atau gule kambing setiap lebaran Haji. Ini berjalan puluhan tahun, bahkan sebelum ada fatwa MUI tahun 1981. Ibu saya biasa ngobrol-ngobrol dengan tetangga-tetangga yang beda etnis maupun agama ini. Kehidupan di lingkungan kami harmonis.

Tetapi memang saya merasakan, sejak tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru agak mulai “lebih memaksa” umat Islam untuk agak “menurunkan tensi radikalnya”. Indikatornya adalah bersedia mengucapkan selamat Natal atau bahkan ikut merayakan Natal. Saya ingat, tahun 1980 ada kerusuhan anti Cina, termasuk di kota saya, Magelang. Keluarga kami termasuk yang berusaha meredakan tensi, agar kelompok-kelompok massa yang dengan anarkis melempari batu ke rumah-rumah warga Tionghoa itu tidak sampai masuk lingkungan kami. Mungkin peristiwa itu – yang juga terjadi di beberapa kota di Indonesia – menjadi alasan agar umat muslim di Indonesia “lebih toleran”. Apalagi setelah kemudian pemerintah membuat P4.

Tetapi saya tidak tahu, apakah tahun 1980 itu juga kali pertama di sekolah saya, sebuah SMP Negeri papan atas di Magelang, menyelenggarakan perayaan Natal bersama. Saya yang waktu itu termasuk pengurus kelas (dan juga pengurus OSIS), dipaksa ikut koor / paduan suara untuk menyanyikan lagu Natal ! Alamak. Dari sekitar 30 anak tim koor, lebih dari separuhnya muslim. Tetapi dalam latihan saya banyak “mbalelo”-nya, yang lain berdiri saya duduk saja, yang lalu mulutnya terbuka, saya terlihat diam saja. Ada dua orang yang seperti itu. Sepertinya saya lalu dikeluarkan dari tim koor dengan sedikit ancaman dari guru pembina OSIS saat itu. Tapi ternyata ancaman itu tidak terbukti, karena pas rapor akhir semester, saya tetap di peringkat-2 di kelas.

Tahun 1981 keluarlah fatwa MUI yang menghebohkan itu. Buya Hamka, sang Ketua MUI legendaris yang saat itu sudah berusia 70 tahun, ditekan kanan-kiri untuk mencabut fatwanya. Tidak, bagaimana mungkin dia mencabut fatwanya hanya karena tekanan, di masa Orde Lama, meski dipenjara bertahun-tahun dengan tuduhan yang dibuat-buat saja tidak menggentarkannya, bahkan di penjara dia justru produktif berkarya. Tetapi pemerintah Orde Baru terus menekan MUI, mengucilkan para anggotanya agar tidak kebagian jatah ceramah, mungkin juga mengetatkan bantuan keuangannya yang hingga sekarang mengalir melalui Depag. Akhirnya Buya Hamka memilih mundur daripada mencabut fatwanya. Hasilnya, hingga sekarang tidak ada satupun tokoh MUI yang berani mencabut fatwa itu. Mungkin satu dua tokoh MUI secara pribadi melanggar fatwa itu dengan mengucapkan selamat Natal, tetapi mencabut fatwa itu mereka tidak berani. Bahkan seorang tokoh MUI yang pernah menghalalkan judi ala SDSB-pun, juga tidak berani mencabut fatwa Natal itu.

Ketika saya sekolah di Eropa, saya hidup dalam lingkungan yang nyaris 99% non muslim. Saya tinggal di asrama, di mana yang muslim bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Bahkan asrama saya pun milik sebuah yayasan Kristen (Evangelische Stiftung). Penghuni asrama yang hampir seluruhnya mahasiswa domestik akan pulang kampung menjelang liburan Natal, jadi asrama akan sangat sunyi. Tinggal segelintir mahasiswa asing dari negara yang jauh saja yang akan tinggal. Tetapi, beberapa hari sebelum liburan, para penghuni asrama itu akan merayakan Natal dengan pesta pora. Dan makna “pesta” di sini adalah minum-minum bier sambil menikmati musik keras-keras, sampai pagi. Bukan pesta ritual agama. Justru sebagian mereka secara bercanda mengaku agamanya adalah “bola, bier dan musik” !

Pada tahun pertama, saya sempat muncul sebentar di pesta sekedar “say hello”. Bahkan sekali saya didapuk untuk menyanyi. Saya menyanyi saja lagunya Rhoma Irama dalam bahasa Indonesia dengan diiringi gitar sebisanya. Lagunya tentu saja tidak nyambung, toh mereka juga tidak mengerti. Maka sambutannya meriah. Mereka bertanya, “Itu lagi Natal di negerimu ya?”. Saya jawab saja, “ya itu lagu yang saya nyanyikan KETIKA hari Natal”. Saya kan tidak mengatakan “itu lagu yang saya nyanyikan UNTUK MERAYAKAN Natal”. Tapi begitu mereka mulai menyetel musik keras-keras dan mulai membuka botol bier, saya merasa itu bukan acara saya, maka saya pamit kembali ke kamar. Tetapi tentu saja di kamar saya juga tidak bisa tidur. Mungkin tingkat kebisingannya cuma selapis di bawah suara mesin jet !!! Pernah di tahun berikutnya saya mencoba menyabot pesta itu dengan mematikan listrik. Tapi efeknya cuma sebentar, karena mereka tahu cara menghidupkannya lagi. Komplain saya secara resmi ke pengelola asrama cuma ditanggapi untuk melakukan polling di antara penghuni, siapa yang pro dan siapa yang kontra dengan pesta. Tentu saja prosedur demokratis di antara populasi tukang mabuk gini akan dimenangkan oleh mereka. Tapi saya surprise, bahwa di antara bule-bule ini ada juga yang tidak setuju dengan pesta mabuk seperti itu. Tahun-tahun berikutnya, setiap mereka pesta Natal seperti ini, saya mengungsi ke rumah teman, atau bahkan menginap di lab kampus!

Di antara masyarakat Indonesia di sana, perayaan Natal juga sangat semarak. Banyak warga Indonesia yang menikah dengan bule. Sebenarnya sebagian bule ini masuk Islam, bahkan yang laki-laki juga disunat, tetapi karena keluarga besarnya masih nasrani, jadi ya tetap merayakan Natal. Apalagi yang memang semua nasrani. Mereka mengadakan dua acara terpisah. Satu acara ritual (misa) yang cuma dihadiri yang nasrani, satu acara gembira dengan mengundang seluruh warga Indonesia. Tentu saja di acara gembira itu ada juga teatrikal yang berisi sejarah kelahiran Tuhan versi nasrani. Masalahnya, acara gembira ini sering diadakan di aula asrama saya !!! Kalau saya tidak turun, wah dijemput ke kamar !!! Jadi akhirnya saya turun juga, tetapi cuma di lapis terluar. Maklum, hadirin sangat banyak, jadi berjubel. Orang Indonesia memanfaatkan momen yang cukup jarang seperti ini untuk ketemuan. Yang jarang ketemu masakan Indonesia, ini adalah kesempatan. Bahkan kalau ada makanan sisa, saya sebagai penghuni asrama “tuan rumah” (yang sebenarnya tidak terlibat sama sekali), malah dibawain bekal buat “peningkatan gizi” he he … maklum mahasiswa. Tetapi tetap saja saya hanya menjabat tangan teman-teman yang nasrani itu, tanpa mengucapkan selamat Natal.

Beberapa keluarga Nasrani di Wina saat itu sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan saya. Minimal saya relatif sering berkunjung ke rumahnya, sekedar ngobrol, atau sedikit mengajari anak-anak mereka beberapa mata pelajaran sekolah. Jadi tentu saja, kalau pas Natal mereka mengadakan open house, saya merasa wajib menyempatkan datang. Tetapi saya juga tidak mengucapkan selamat Natal. Hanya datang, ikut ngobrol, ikut makan, foto-foto, pulang … Alhamdulillah, hubungan juga tidak terganggu.

Ketika saya menempuh S3, hubungan saya dengan para dosen dan warga lab di kampus juga menjadi lebih erat. Walhasil, ketika hari Natal tiba, ketika masing-masing saling mengucapkan selamat Natal, kita diminta untuk kreatif. Tetapi ada untungnya juga di sana hari besar Islam (Iedul Fitri/Iedul Adha) bukan hari libur, sehingga bule-bule itu juga tidak tahu, dan tidak pernah mengucapkan selamat untuk kita, sehingga kita juga tidak merasa berkewajiban membalasnya ketika Natal. Bahkan, ketika ada yang tidak tahu bahwa saya muslim, lalu mengucapkan “Frohes Weihnachten” (Selamat Natal) untuk saya, saya balas dengan bercanda, “Hei, karena saya kemarin pas Iedul Fitri saya ngacir, sekarang pas Natal saya malah sibuk di lab, tahu !!!”. Mereka tentu saja justru tertawa, sambil bernada kasihan …. Oh Du armes Kind …

Mencari Ilmu yang Paling Utama

Thursday, December 27th, 2012Dr. Fahmi Amhar

di publish Mediaumat.com (19/12/2012)

Apakah ilmu yang paling utama untuk dipelajari umat Islam? Dalam beberapa kali seminar tentang peradaban Islam, di mana disampaikan berbagai prestasi sains dan teknologi umat Islam di masa Khilafah, sering muncul pertanyaan, “apakah itu ilmu-ilmu yang paling utama, yang akan mendekatkan kita kepada Allah?”

Di sisi lain ada fenomena di antara calon mahasiswa (Muslim) yang galau ketika memilih program studi di perguruan tinggi. Ada di antara mereka yang bertanya, “Ustadz, keahlian apa yang paling utama jika nanti Khilafah tegak kembali, saya ingin mengambil program studi itu saja”. Sementara itu ada fenomena, sebagian mahasiswa Muslim di universitas favorit – justru mereka yang berprestasi – telah memilih berhenti kuliah dengan alasan mereka merasa telah “tersesat”, karena belajar ilmu-ilmu “sekuler” (seperti kedokteran atau teknik), sementara ilmu-ilmu yang terkait kebahagiaan dunia dan akhirat (yaitu ilmu-ilmu agama) belum cukup mereka teguk.

Di dunia pendidikan sendiri rupanya, soal ilmu apa yang paling utama diajarkan ke anak didik ini, masih terus diperdebatkan. Anak-anak sekolah dasar kita tampak kelebihan beban, bahkan dalam arti harfiah. Di beberapa sekolah dasar Islam, tas ransel yang dibawa siswa SD itu sangat berat. Untuk pelajaran bahasa saja, mereka harus belajar empat bahasa: Indonesia, Inggris, Arab dan bahasa daerah. Kementerian Pendidikan bermaksud memangkas sejumlah pelajaran, bahkan termasuk IPA yang akan dimasukkan ke pelajaran Matematika, dan IPS akan dimasukkan ke pelajaran Bahasa Indonesia.

Maka seperti apakah para ulama terdahulu itu mencari ilmu dan mengetahui ilmu yang paling utama itu, sehingga kemudian mereka mampu menguasai sains dan teknologi pada usia yang sangat muda dan sangat produktif menghasilkan kreasi-kreasi baru pada zamannya?

Kita harus melihat bahwa keadaan masyarakat zaman Khilafah masih tegak dengan sekarang sangatlah berbeda.

Pada masa itu, pendidikan masih memiliki visi dan misi yang sangat jelas. Mereka ingin mencetak generasi hamba Allah yang taat, menjadi umat terbaik untuk dihadirkan ke tengah manusia, dan cakap memberi rahmat ke seluruh alam. Oleh sebab itu, seluruh pelajaran dan bidang ilmu dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi diarahkan ke sana.

Dari segi prioritas juga sangat jelas: amal yang fardhu ‘ain bagi seseorang, maka mempelajari ilmunya juga fardhu ’ain. Amal yang fardhu kifayah, ilmunya juga fardhu kifayah. Amalan sunnah, ilmunya juga sunnah. Demikian seterusnya untuk yang mubah, makruh dan haram. Karena itu, belajar cara membuat khamr atau ilmu tenung, hukumnya jelas haram.

Adapun ilmu yang fardhu ‘ain itu cukup banyak. Ilmu tentang tatacara ibadah mahdhoh (thaharah, shalat, puasa) atau tentang akidah dasar, mengetahui halal-haram sehari-hari, membaca Alquran, bahasa Arab dasar, itu fardhu dipelajari sebelum seseorang baligh. Untuk wanita hamil, adalah fardhu ‘ain belajar soal tatacara merawat dan menyusui bayi. Orang yang akan diangkat dalam suatu jabatan atau memangku sebuah profesi, maka fardhu ‘ain baginya mempelajari segala sesuatu yang terkait jabatan atau profesi itu. Tidak bisa diterima orang yang diangkat sebagai sekretaris tapi belum mampu membaca atau menulis. Atau orang diangkat sebagai kepala daerah tapi buta soal geografi, hukum, seluk beluk birokrasi atau wawasan politik.

Di sisi lain, sebagian besar ilmu sesungguhnya masuk kategori fardhu kifayah. Ilmu akidah dalam kedalamannya, ilmu fiqih dan ushul fiqih dalam kedalamannya, ilmu tafsir dan hadits, ilmu mengurus jenazah, bahasa dan sastra Arab, dan juga sains dan teknologi dalam kedalamannya, mulai dari teknik membuat sumur hingga merancang pesawat, dari menjahit baju hingga menjahit luka sebagai dokter bedah, adalah ilmu-ilmu yang bila di suatu wilayah tidak cukup jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan umat, maka semua yang belum terlibat masih berdosa.

Oleh sebab itu menjadi jelas, bahwa ilmu yang paling utama untuk diajarkan di pendidikan dasar adalah ilmu-ilmu fardhu ‘ain untuk menyambut akil baligh. Termasuk yang ditanamkan sejak dini adalah kecintaannya pada ilmu, pada para ilmuwan, dan pada proses pembelajaran. Wahyu pertama adalah soal membaca, bagian paling penting dalam belajar.

Dan itu pula yang terjadi dengan para ilmuwan di masa lalu. Nyaris seluruhnya bahkan telah hafal Alquran sebelum 10 tahun. Sedang bahasa Arab telah menjadi bahasa sehari-hari sejak Negara Khilafah melayani daerah kelahirannya. Sedang minat mereka dalam mencari ilmu telah menyala-nyala. Sebagian mereka bahkan sudah menuntaskan ilmu fardhu ‘ain-nya jauh sebelum baligh (yang paling lambat usia 15 tahun), sehingga mereka sudah bisa fokus pada berbagai ilmu fardhu kifayah yang dibutuhkan umat.

Maka bisa dipahami bahwa tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina (980-1037), al-Idrisi (1100–1165), Ibn Battutah (1305-1368) dan Mimar Sinan (1489-1588), itu jumlahnya saat itu tidak sedikit.

Ibnu Sina di usia 10 sudah hafal Alquran dan kitab-kitab kuno. Setelah ia menamatkan fiqih pada seorang faqih dan aritmatika pada seorang pedagang, ayahnya memanggil Abu Abdullah an-Natsibi, yang terkenal sebagai filosof dan matematikawan. Tapi tak lama kemudian terbukti sang murid lebih pandai dari gurunya. Baru saja gurunya mengajari 5-6 gambar dari kitab geometri karya Euklides, Ibnu Sina melanjutkan sendiri dengan bantuan kitab syarah. Selesai kitab Euklid, dia teruskan dengan Almagest dari Ptolomeus, yakni kitab astronomi termasyhur saat itu. Itupun tidak lama. Dia kemudian pindah ke fisika, lalu di bawah bimbingan Isa bin Yahya al Masihi, ke kedokteran. Dia diminta membaca buku yang tersulit. Belakangan dia katakan kedokteran tidak sulit, karena dia hanya butuh waktu singkat. Saat menamatkan semua ini, usianya baru 16! Maka Sultan memanggilnya untuk menjadi ilmuwan istana. Dia menambah ilmunya lagi dengan belajar di perpustakaan sultan dan di rumah sakit. Di usia 18, dia benar-benar menamatkan semua yang dapat dipelajarinya.

Al-Idrisi pada usia muda dia sudah gemar bepergian ke tempat-tempat yang jauh, ke Eropa, Asia dan Afrika, untuk mengumpulkan sendiri data dan fakta geografi. Walhasil, pada usia di bawah 30 tahun, dia sudah menulis kitab geografi berjudul “Nuzhat al Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afat” (Tempat Orang yang Rindu Menembus Cakrawala). Kitab ini berpengaruh di Barat sehingga diterjemahkan menjadi “Geographia Nubiensis”.

Sedang Ibn Battutah adalah ulama, qadhi, penjelajah dan geografer. Hingga wafatnya dia telah melawat sejauh 117.000 km, meliputi seluruh dunia Islam yang telah dikenal dan selebihnya, sejak dari Afrika Barat, Afrika Utara, Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, hingga Cina. Total 44 negara modern telah dia jelajahi, jauh melampaui penjelajah paling top hingga saat itu yaitu Marco Polo. Dan dia memulainya pada usia 20 tahun!

Kemudian Mimar Sinan, arsitek Daulah Utsmaniyah ketika wafat pada usia hampir 100 tahun, ternyata telah membangun 94 masjid besar, 52 masjid kecil, 57 sekolah tinggi, 48 pemandian umum (hamam), 35 istana, 20 rest area (caravanserai), 17 dapur umum (imaret), 8 jembatan besar, 8 gudang logistik (granisaries), 7 sekolah Alquran, 6 saluran air (aquaduct), dan 3 rumah sakit.

Orang-orang ini telah berhasil mempelajari ilmu dari yang paling utama, di negeri yang menerapkan politik yang utama.

Matematika Ramah Keluarga

Thursday, December 27th, 2012Oleh: Dr. Fahmi Amhar

di publish Mediaumat.com (19/11/2012)

Setelah baca tulis, tingkat kecerdasan seseorang diukur dengan matematika. Ini berlaku juga untuk skala keluarga maupun skala bangsa. Berapa kira-kira skala matematika keluarga Anda? Apakah Anda puas dengan matematika yang pernah diperoleh di bangku sekolah? Apakah matematika yang Anda lihat sudah “ramah keluarga”, sehingga Anda merasakan gunanya di kehidupan sehari-hari, dan anak-anak Anda bersemangat mempelajarinya?

Islam tidak hanya mengangkat peradaban di tingkat elite, tetapi juga untuk tingkat rumah tangga rakyat jelata. Seperti membaca dan menulis, matematika juga di bawah Islam menjadi ilmu yang dikuasai nyaris oleh semua anak-anak yang menuntut ilmu, di mana akses sekolah telah dibuka selebar-lebarnya.

Namun salah seorang matematikawan yang paling berjasa menjadikan matematika “ramah keluarga” ini adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780 – 850 M).

Masa remaja Al-Khawarizmi di Khurasan (Iran) tidak banyak diketahui. Yang jelas dia kemudian berkarier sebagai matematikawan di Baitul Hikmah (Akademi Ilmu Pengetahuan) di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah al-Mansur yang berkuasa dari 754 – 775 M. Semua orang tahu bahwa al-Makmun adalah politisi yang sangat antusias dengan logika dan matematika. Dan al-Makmun tidak salah. Al-Khawarizmi membuktikan diri sebagai orang pertama yang berhasil “mengawinkan” geometri Yunani dengan arimetika India, baik di kecanggihannya sehingga mampu memecahkan berbagai persoalan rumit, maupun di kesederhanaan bahasanya, sehingga dapat dipelajari oleh anak sekolah dasar.

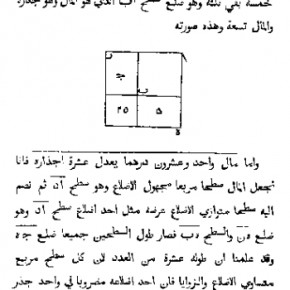

Karya Al-Khawarizmi yang mengubah sejarah matematika sehingga dapat diterapkan di setiap rumah tangga, bukanlah karyanya canggih secara ilmiah, melainkan dua buah buku yang isinya terhitung ringan, meskipun yang satu memiliki judul yang menggetarkan: “Kitab Aljabar wa al-Muqobalah”, sedang satunya lagi sebuah buku tentang teknik berhitung dengan angka India, tentang bagaimana menjumlah, mengurangi, mengalikan dan membagi. Pada abad-12 buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan tersebar di Eropa. Lambat laun, teknik berhitung ala al-Khawarizmi disebut algorizmus, atau algoritma.

Algoritma akhirnya menggusur cara berhitung Yunani dengan abakus (seperti sempoa). Abakus memang lebih cepat untuk menghitung angka-angka besar, namun hanya terbatas untuk operasi aritmetika sederhana (misalnya menjumlah harga dagangan). Pada hitungan yang kompleks (seperti menghitung pembagian waris atau menghitung titik berat kapal), algoritma jauh lebih praktis, cepat dan akurat.

Anehnya bangsa Eropa sendiri kemudian sempat lupa asal-usul kata algoritma. Ada yang menyangka algoritma berasal dari kata “alleos” (asing) dan “goros” (cara pandang), karena teknik ini memerlukan cara pandang yang baru. Ada lagi yang menduga algoritma dari “algos” (pasir) dan “ritmos” (angka), atau teknik dengan angka-angka yang mampu menghitung obyek sebanyak pasir di pantai. Ada juga yang menyangka bahwa algoritma adalah judul buku Mesir kuno seperti Almagest karya Ptolomeus. Demikian puluhan teori muncul, sampai akhirnya pada 1845, Franzose Reinand menemukan kembali al-Khawarizmi dalam algoritma. Salah satu buktinya adalah bahwa dalam perhitungan aritmetika, selalu dihitung satuan dulu yang ditaruh paling kanan, lalu ke kiri dengan puluhan dan seterusnya. Sebagaimana huruf Arab ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri.

Ilustrasi adu cepat berhitung antara kaum Abacist (yang menggunakan abakus) vs Algoritmiker (pengikut metode al-Khawarizmi), dan dimenangkan oleh kaum Algoritmiker.

Pada tahun 773 Masehi, seorang astronom India bernama Kankah mengunjungi al-Mansur. Lelaki itu membawa buku berjudul Sindhind tentang aritmetika, yang dengannya dia terbukti mampu menghitung bintang dengan sangat baik. Al-Mansur lalu memerintahkan agar buku itu diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian agar dibuat sebuah pedoman untuk menghitung gerakan-gerakan planet. Muhammad bin Ibrahim al-Fasari lalu membuat pedoman ini, yang di kalangan astronom kemudian disebut “Sindhind besar”. Belakangan karya ini diedit ulang oleh Al-Khawarizmi.

Dengan karya ini, angka India menjadi populer. Ketika Khalifah al-Walid I (668 – 715 M) menguasai Spanyol dan segera melarang penggunaan bahasa Yunani atau Latin dalam urusan resmi untuk diganti bahasa Arab, dia masih mengecualikan penggunaan angka Yunani, karena angka ini belum ada penggantinya. Namun ketika buku al-Fasari dan al-Khawarizmi keluar, dengan segera “angka India” diadopsi tak hanya oleh birokrasi, tetapi juga kalangan pebisnis dan surveyor, bahkan akhirnya oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak mereka. Bagi orang-orang Spanyol, angka yang dibawa oleh para matematikawan Muslim yang berbahasa Arab ini lalu disebut “Angka Arab”. Matematika akhirnya bisa menjadi cabang ilmu yang ramah keluarga.

Pada masa Yunani kuno, para matematikawan lebih asyik berfilosofi tentang geometri daripada memikirkan aplikasi praktis capaian geometri mereka. Contoh: mereka telah berhasil menghitung hubungan jari-jari lingkaran dengan keliling lingkaran, yaitu bilangan pi (π). Karena nilai pi ini saat dihitung “tidak mau selesai”, maka bilangan ini disebut “trancendental”, artinya: hanya Tuhan yang tahu.

Kalau sebuah bidang memotong kerucut dan membentuk suatu bangun geometri (ellips, parabola atau hiperbola) lalu pertanyaannya berapa luas atau keliling bangun tersebut, maka geometri Yunani tak lagi bisa memberi jawaban. Pada saat yang sama, seni berhitung ala India juga tak pernah dipakai menghitung persoalan serumit ini. Di sinilah Al-Khawarizmi “mengawinkan” aritmetika dan geometri. Potongan kerucut dengan bidang menghasilkan beberapa unknown (yang nilainya dicari), yang akan ditemukan kalau rumus bidang datar, kerucut dan kemiringan perpotongan disatukan lalu diselesaikan. Inilah aljabar.

Hitungan ini lalu dipakai untuk membuat berbagai benda teknis yang dipasang di depan masjid hingga di dalam rumah, dari jam matahari hingga wajan penggorengan, dan di zaman modern dari desain bendungan hingga antena TV. Model hitungan “perpotongan kerucut” ini belakangan dipakai untuk menghitung lintasan peluru manjaniq di medan jihad, dan beberapa ratus tahun kemudian dipakai oleh NASA untuk memprediksikan gerakan pesawat ruang angkasa.

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di

Only a learner with big dreams, and hopely also big creations.

Hanya pembelajar, yang ingin diingat sebagai orang yang membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan ilmunya, hartanya dan jiwanya.

Bekerja di